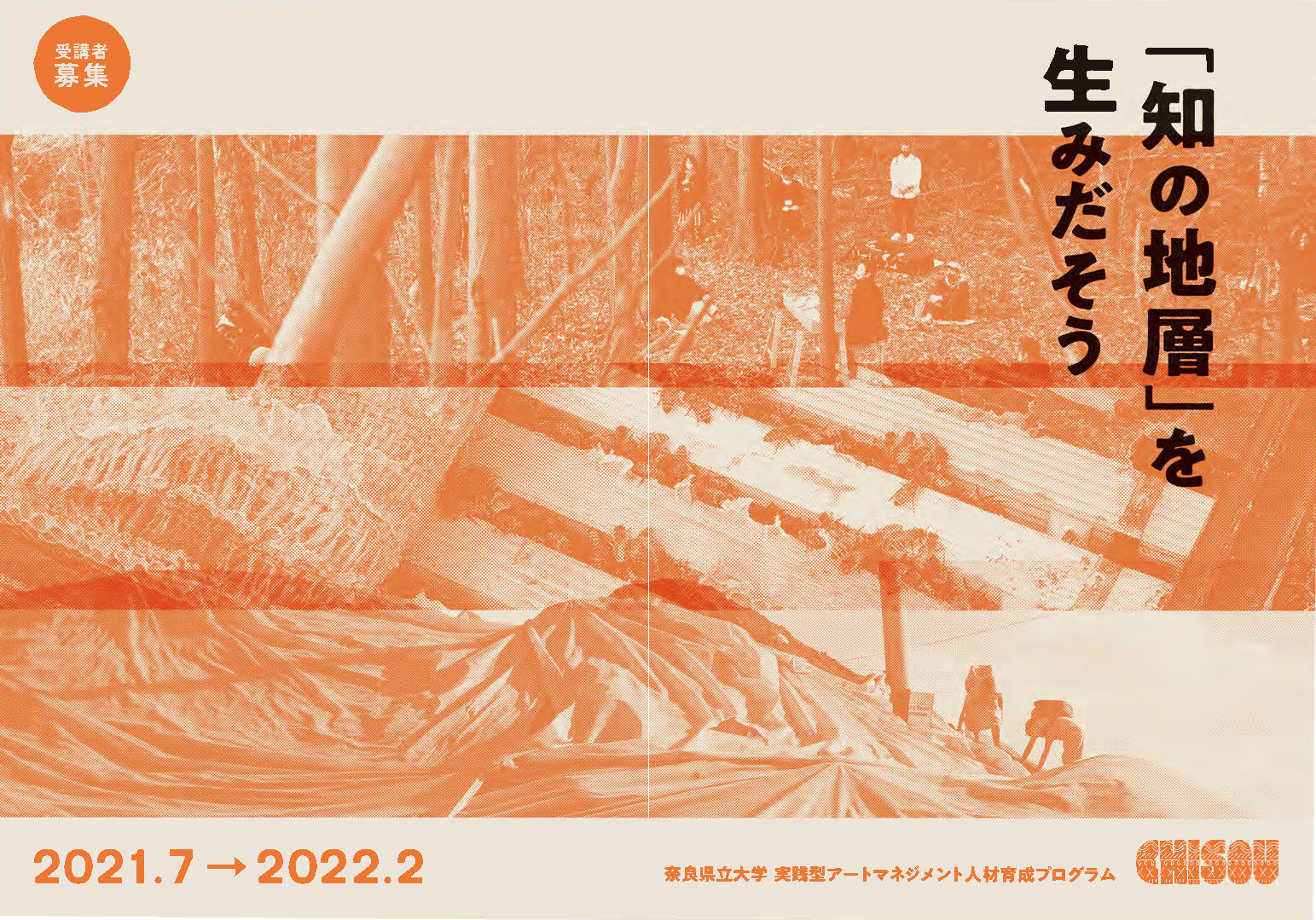

CHISOUについて

ABOUT

生きる技術は、

あらゆる物事を多角的な視点から

読解・表現・共有することの

循環と重層から育まれる。

地域のコンテクストを緻密に読み解き、

領域に捉われない

アートプロジェクトを編みあげ、

記録・アーカイブすることで未来へと繋ぐ。

それらのプロセスを通して、

生彩な「知の地層」を生みだしていく。

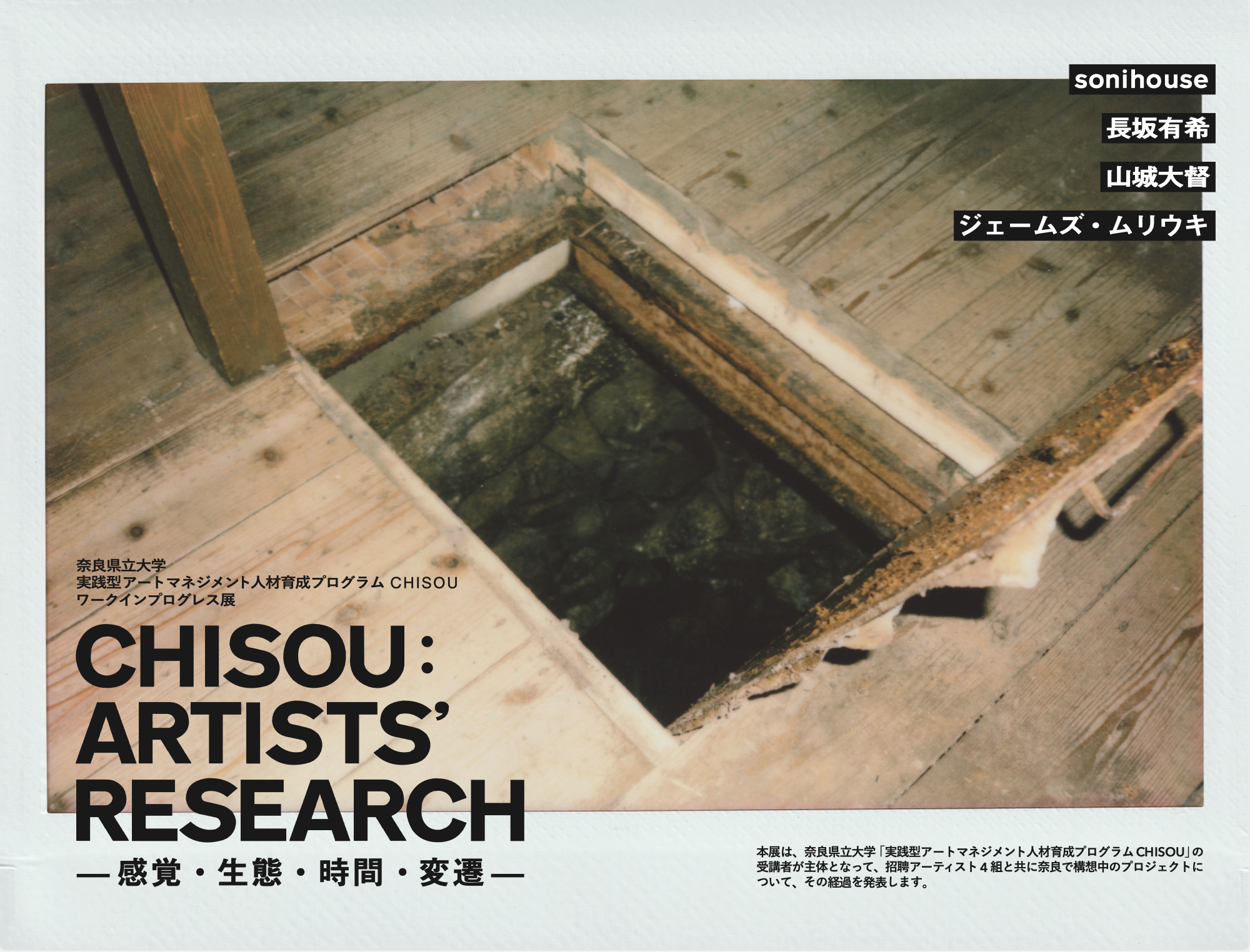

奈良県立大学「実践型アートマネジメント人材育成プログラム CHISOU」では、アートプロジェクトの実践を通して学び合い、答えのない時代を生きる技術を育みます。読解・表現・共有のプロセスを幾重にも重ねながら、芸術文化領域を横断するアートプロジェクトを、多角的かつ総合的にマネジメントするための技法を実践的に身につけます。

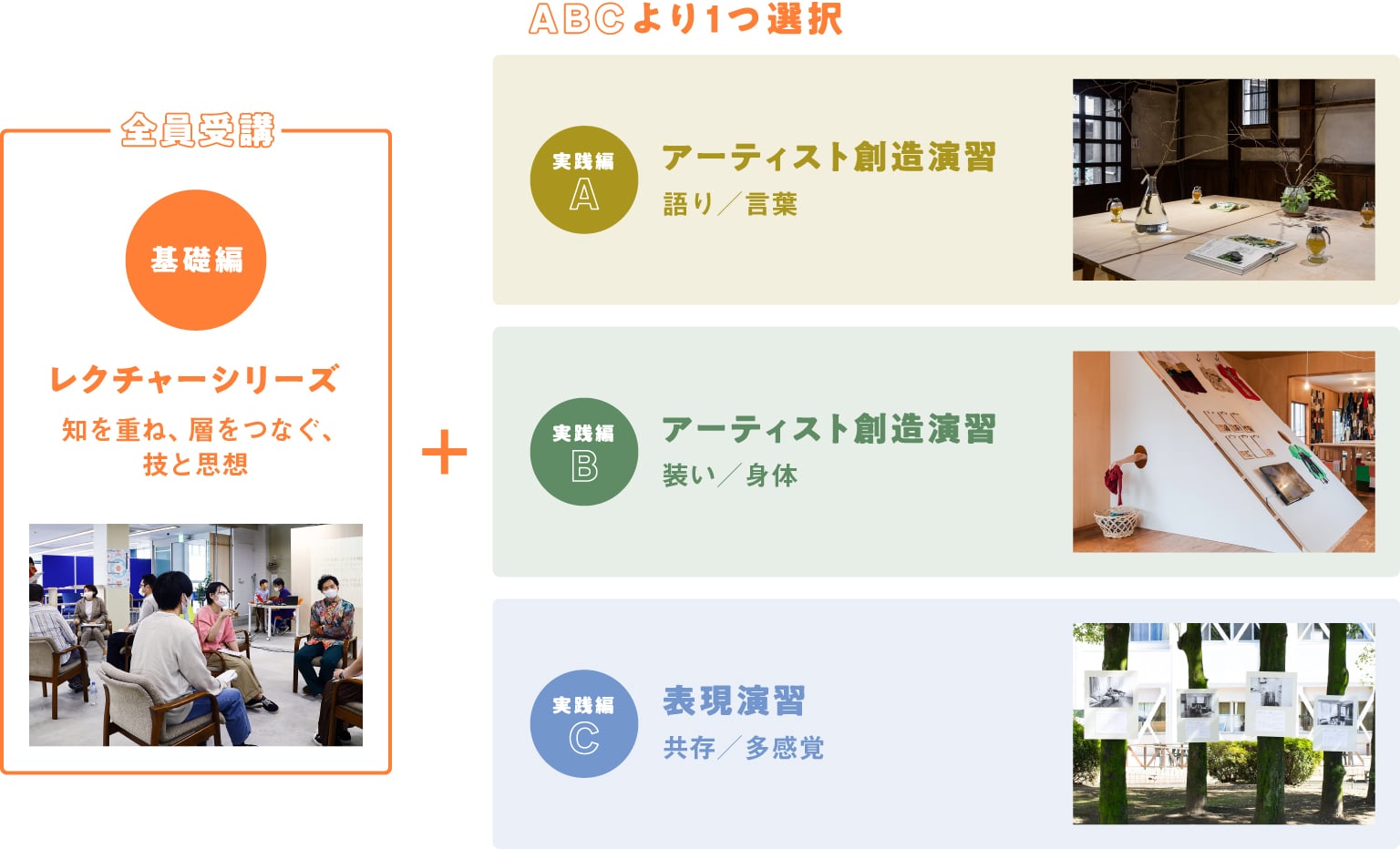

3年目となる2022年度は、「創造的な共有」をテーマとして探求を深めるプログラムを開講します。基礎編のレクチャーシリーズでは、多彩な講師陣とともに、時空を超えて共有するための技と思想を学び合います。実践編の3つのプログラムでは、それぞれプロジェクトチームを編成し、アートプロジェクトを企画・制作・実施するなかで、記録や記憶の継承、アーカイブについて考察し、創造的な共有のあり方を編みだすことを試みます。

年齢や経験、学生・社会人など所属を問わず、文化芸術や地域創造に関心のある誰もが受講できるプログラムです。みなさま、奮ってご参加ください。